Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2025 bekanntgegeben

Sechs Romane wurden auf die Shortlist gesetzt

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels den deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält ein Preisgeld von 25000 Euro. Die fünf

Finalistinnen und Finalisten erhalten jeweils noch 2500 Euro.

Die Preisverleihung findet am 13.Oktober 2025 zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Kaisersaal des Frankfurter Römers statt und wird live übertragen.

Interessierte können die Preisverleihung unter www.deutscher-buchpreis.de verfolgen.

Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur übertragen die Veranstaltung live über den Sonderkanal „Dokumente und Debatten“ im Digitalradio und als Livestream auf Dokumente und Debatten unter deutschlandradio.de.

Hauptförderer des Deutschen Buchpreises ist die Deutsche Bank Stiftung, weitere Partner sind die Frankfurter Buchmesse und die Stadt Frankfurt am Main.

Die Bücher, die auf die Shortlist gekommen sind.©Christof Jakob

Die Jury hat diese sechs Romane für die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2025 ausgewählt:

• Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen (Carl Hanser Verlag, August 2025)

• Kaleb Erdmann: Die Ausweichschule (park x ullstein, Juli 2025)

• Jehona Kicaj: ë (Wallstein Verlag, Juli 2025)

• Thomas Melle: Haus zur Sonne (Verlag Kiepenheuer & Witsch, August 2025)

• Fiona Sironic: Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft (Ecco Verlag, März 2025)

• Christine Wunnicke: Wachs (Berenberg Verlag, März 2025)

Jurysprecherin Laura de Weck©sashaIlushina

Jurysprecherin Laura de Weck, Schweizer Radio und Fernsehen sagt zu der Auswahl der Romane:

„Kein Zufall, dass wir mit der Shortlist des Jahres 2025 in psychologische, gesellschaftliche und politische Abgründe blicken: Sei es tastend, versponnen, mit Witz oder Radikalität, dabei immer hochliterarisch. So unterschiedlich die Erzählweisen und die Sprachgestaltung sind, so scheinen die Romane miteinander zu korrespondieren, zum Beispiel in Themen wie Gewalt, aber auch Zärtlichkeit:

Bei Kicaj knirschen Kriegsverbrechen auch nach Jahrzehnten im menschlichen Gebiss, bei Erdmann verändert ein Amoklauf die Psychologie einer ganzen Stadt,

Melle fragt in einem manisch-literarischen Ritt, wie selbstbestimmt der moderne Mensch ist. Während Sironic sich der fortgeschrittenen Klimakrise mit Karacho und Liebe annimmt, folgen wir bei Wunnicke im vorrevolutionären Frankreich zwei Frauen, die sich aus Konventionen so gar nichts machen; und Elmiger malt die Dunkelheit, die alles umfängt, wenn Frauen plötzlich verschwinden. Klingt düster?

Nein. Jede Lektüre auf der Shortlist ist ein Befreiungsschlag.“

Jury des Deutschen Buchpreises 2025.©Mo Wüstenhagen

Die sieben Jurymitglieder haben seit Ausschreibungsbeginn 229 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2024 und dem 16. September 2025 erschienen sind.

Zur Jury gehören neben der Sprecherin Laura de Weck : Maria Carolina Foi (Universität Triest), Jürgen Kaube (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Friedhelm Marx (Universität Bamberg), Kathrin Matern (Frau Rilke Buchladen, Neustrelitz), Lara Sielmann (Deutschlandfunk

Kultur), Shirin Sojitrawalla (freie Kritikerin).

Ab Anfang Oktober werden Auszüge aus den Shortlist-Titeln in englischer Übersetzung und ein englischsprachiges Dossier zur Shortlist auf dem Internetportal www.new-books-in-german.com präsentiert.

Die sechs nominierten Romane der Shortlist

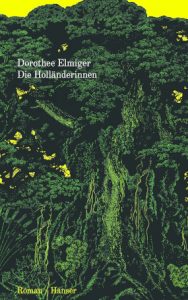

Elmiger: Die Holländerin© Carl Hanser Verlag

Die Holländerinnen

Mit blinkenden Warnlichtern fährt die Erzählerin, eine namenlose Schriftstellerin, an den Straßenrand, als ein unerwarteter Anruf sie erreicht. Am Apparat ist ein gefeierter Theatermacher, der sie für sein neuestes Vorhaben zu gewinnen versucht – ein in den Tropen angesiedeltes Stück, die Rekonstruktion eines Falls. Wenige Wochen später bricht sie auf, um sich der Theatergruppe auf ihrem Gang ins tiefe Innere des Urwalds anzuschließen.

Dorothee Elmiger erzählt eine beunruhigende Geschichte von Menschen und Monstren, von Furcht und Gewalt, von der Verlorenheit im Universum und vom Versagen der Erzählungen.

Kommentar der Jury

Dorothee Elmigers Roman erzählt von einer kollektiven Grenzüberschreitung irgendwo im Regenwald Südamerikas, weitgehend im Modus der indirekten Rede. Ein namenloser Regisseur lädt Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen die Erzählerin, zu einem monströsen Theaterprojekt in ein Resort „zwischen den Wendekreisen“. Gemeinsam soll man den Spuren von zwei Holländerinnen nachgehen, die dort vor einigen Jahren auf ungeklärte Weise verschwunden sind. Naturgemäß läuft das True-Crime-Projekt des Theatermachers vollkommen aus dem Ruder: Die Beteiligten werden vom Urwald nahezu eingeschluckt, geraten in eine milde Form des Wahnsinns und erzählen sich verstörende Geschichten aus ihrer Vergangenheit. Ein eigenwilliger, fesselnder Trip ins Herz der Finsternis.

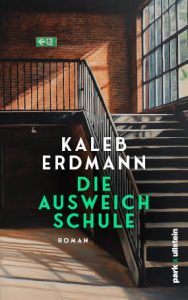

Erdmann: Die Ausweichschule©park x ullstein

Die Ausweichschule

Am letzten Tag der Abiturprüfungen im Jahr 2002 fallen Schüsse im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Unser Erzähler erlebt diesen Tag als 11-Jähriger, wird mit seinen Mitschülern und Mitschülerinnen evakuiert und registriert in den folgenden Wochen die Hilflosigkeit der Erwachsenen im Angesicht dieser Tat. Mehr als zwanzig Jahre später bricht das Ereignis völlig unerwartet erneut in sein Leben ein und löst eine obsessive Beschäftigung mit dem Sujet aus, die in ein Romanprojekt resultieren soll. Aber warum nach so vielen Jahren alte Wunden aufreißen? Hat er ein Recht dazu? Wie verhält es sich mit seinen Erinnerungen, welche Geschichten hat er so häufig erzählt, dass sie wahr wurden?

Kommentar der Jury

Kaleb Erdmann hat als Elfjähriger den Amoklauf von Erfurt erlebt. In Die Ausweichschule gelingt es ihm, ohne politische Mission, ohne Sensationslust mit den Ereignissen literarisch umzugehen: suchend, tastend, selbstironisch. Die Ausweichschule steht für das Gebäude, in welches die Schülerinnen und Schüler damals umziehen mussten und gleichzeitig für den eigenen sowie den kollektiven Umgang mit dem Geschehen. Erdmanns Balance zwischen Distanz und Annäherung an den Amoklauf überzeugt sprachlich ebenso wie die Beschreibung seiner Suche nach der Verlässlichkeit von Erinnerung. Der Roman ist auch eine Geschichte über das Schreiben und über die Frage, wie man von der Wirklichkeit erzählen kann. Er ist vielschichtig und ehrlich, sein Ton trotz der Schwere des Themas humorvoll, komisch und nicht moralisierend.

Kicaj: ë © Wallstein Verlag

ë

Der ungewöhnliche Titel „ë“ steht für einen Buchstaben, der in der albanischen Sprache eine wichtige Funktion hat, obwohl er meist gar nicht ausgesprochen wird. Als Kind von Geflüchteten aus dem Kosovo ist die Erzählerin auf der Suche nach Sprache und Stimme. Sie wächst in Deutschland auf, geht in den Kindergarten, zur Schule und auf die Universität, sucht nach Verständnis, aber stößt immer wieder auf Zuschreibungen, Ahnungslosigkeit und Ignoranz.

Als der Kosovokrieg Ende der 90er-Jahre wütet, erlebt sie ihn aus sicherer Entfernung. Doch auch in der Diaspora sind Krieg und Tod präsent – sie werden nur anders erlebt als vor Ort.

Der Roman „ë“ erzählt von dem in Deutschland kaum bekannten Kosovokrieg und erinnert an das Leid von Familien, die ihre Heimat verloren haben, deren ermordete Angehörige anonym verscharrt wurden und bis heute verschollen oder nicht identifiziert sind. Eine Vergangenheit, die nicht vergehen kann, weil sie buchstäblich in jeder Faser des Körpers steckt, wird von Jehona Kicaj im wahrsten Wortsinn zur Sprache gebracht.

Kommentar der Jury

Jehona Kicaj erzählt in „ë“ von einer jungen Frau, die noch vor dem Ausbruch des Kosovo-Krieges 1998 mit ihrer Familie nach Deutschland flieht. Ausgehend von einer Kiefer-Erkrankung der Erzählerin – die zu Sprachlosigkeit führen kann – setzt sie sich auf verschiedenen Erzähl- wie Zeitebenen mit ihrer kosovarischen Herkunft aus der Diaspora auseinander, zu der auch die Ignoranz und Unwissenheit ihrer deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger über ihr Land gehören. Anhand von Zähnen und Knochen – anhand derer, wie wir lernen, auch Getötete identifiziert werden können – geht sie ihrer zerstückelten Geschichte nach. Ein außergewöhnlicher Roman, der von einem knirschenden Kiefer und dem kleinen, wie identitätsstiftenden Buchstaben „ë“ im Albanischen ausgehend eine vielschichtige Welt öffnet und erfahrbar macht.

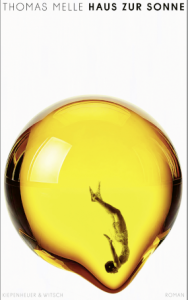

Melle: Haus zur Sonne©Verlag Kiepenheuer & Witsch

Haus zur Sonne

Wie viel Selbstbestimmung ist möglich, wenn das Leben von einer psychischen Krankheit fremdgesteuert ist? Wonach sehnt sich einer, der nichts mehr zu verlieren hat? Und wie könnte es aussehen, das letzte Glück? Willkommen im Haus zur Sonne, einer Institution, die zugleich Wunscherfüllungsmaschine wie Abschaffungsapparat ist. Lebensmüde und todkranke Menschen liefern sich in diese vom Staat finanzierte Klinik ein, um jeden nur erdenklichen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen und dann – ohne großes Aufsehen – aus dem Leben zu scheiden. Aber will, wer nicht mehr leben will, wirklich sterben?

Kommentar der Jury

Thomas Melle erzählt von extremen Höhenflügen, niederschmetternden Landungen und dem unbändigen Wunsch, das eigene Leben ad acta zu legen. Sein Roman führt uns in den Abgrund und in eine abgefahrene Wunscherfüllungsklinik namens Haus zur Sonne. Dort checkt der unter einer schweren bipolaren Störung leidende Ich-Erzähler ein, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Haus zur Sonne reiht sich in die lange Tradition großer Suizid-Romane, von Hermann Hesse über Sylvia Plath bis zu David Foster Wallace. Doch Thomas Melle macht sein eigenes Ding und gibt dem Ganzen einen fantastischen und komischen Dreh. Mit Haus zur Sonne spinnt Melle seine mit Die Welt im Rücken triumphal gestartete Selbsterkundung fort und entwirft eine ebenso dystopische wie utopische Welt.

Sironic: Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft©Ecco Verlag

Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft

Es brennt. In den Wäldern und auf den Screens. Die 15-jährige Era lebt mit ihrer Mutter am Waldrand und versucht dem schleichenden Prozess der Zerstörung etwas entgegenzusetzen, indem sie das Aussterben der Vögel dokumentiert. In einem Stream beobachtet sie ihre Mitschülerin Maja und deren Schwester Merle, die auf der benachbarten Lichtung Festplatten in die Luft jagen. Maja ist die Tochter zweier Momfluencerinnen, die versucht, die Erinnerungen an eine öffentliche Kindheit auszulöschen. Während Era Notizbücher führt, Zeichnungen anfertigt und all das Wissen, auf das sie Zugriff hat, zu ordnen versucht, bildet Maja eine zerstörerische Gegenkraft. Dennoch sind Era und Maja verbunden in ihrer Suche nach Intimität und analogen Reizen. Während die Turteltaube ausstirbt, verlieben die beiden sich ineinander. Aber nicht nur die Vögel sind bedroht: Als ein großflächiger Brand den Wald zerstört, verlieren auch die Mädchen einen bedeutenden Teil ihres Lebensraums.

Kommentar der Jury

Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft – der längste Titel in diesem Jahrgang, der temporeichste Roman. Fiona Sironic erzählt in ihrem Debüt von einer Jugend, die im Gefühl lebt, wenig Zeit zu haben. Die Arten sterben, die Natur glüht, das Internet gibt Takte der Kommunikation vor. Die Mädchen, deren Liebesgeschichte den Roman bewegt, leben im doppelten Aufstand: gegen die Verwüstung der Welt durch ökologischen Raubbau und durch „Mommyinfluencerinnen“. Ihre Wut gilt beidem, der nächsten Zukunft und der Vereinnahmung ihres Alltags durch soziale Medien. Unruhig, einfallsreich, konfliktfreudig und komisch hält uns dieses Buch durch seine Geistesgegenwart bis zur letzten Seite in Atem.

Wunnicke: Wachs©Berenberg Verlag

Wachs

Schauplatz ist Frankreich im 18. Jahrhundert, das vorrevolutionäre und das überaus revolutionäre. Und es lieben sich zwei Frauen, die verschiedener nicht sein könnten: Marie Biheron, die schon im zarten Alter Leichen seziert, um deren Innenleben aus Wachs zu modellieren; und Madeleine Basseporte, die zeichnend die Anatomie von Blumen aufs Papier zaubert, weil Menschen eher stören und meist keine Ahnung haben. Männer kommen auch vor, in schönen Nebenrollen – ein nervöser Bestseller-Autor, ein junger Nichtsnutz und Diderot, der Kaffee trinkt und viel redet. Ein Liebesroman, der hin und her schwingt zwischen der Zeit, als Küchenschellen friedlich am Wegesrand wuchsen, und jenen Schreckenstagen, als nicht allein der Königin wie einer schönen Blume der Kopf abgeschlagen wurde.

Kommentar der Jury

Ein erstaunlicher historischer Roman: Im Paris des Ancien Régime sucht die dreizehnjährige Marie Biheron nach Leichen. Sie möchte Anatomin werden, will wissen, wie die Teile mit dem Ganzen zusammenhängen, womöglich auch das Gehirn mit der Seele. Wunnicke rekonstruiert das exzentrische Leben einer vergessenen Figur. Marie wird berühmt mit den Modellen aus Wachs, in die sie die von ihr sezierten Organe verwandelt. Vieles hat sie von der älteren botanischen Zeichnerin Madeleine Basseporte gelernt. So erzählt das Buch die lebenslange Liebesgeschichte von zwei Frauen, die den Dialog mit den männlichen Größen der Zeit, von Diderot bis Linné, suchen. Unbeirrt, wie Marie mit ihrem Skalpell und Madeleine mit dem Pinsel, schreibt Wunnicke eine faszinierende Geschichte. Gewitzt, versponnen, unterhaltsam.