6 Wochen im Koma

Teil 1: „Leben in einer anderen Welt“

Pfleger*innen, Ärzte, Personal – all diese lieben Menschen haben sich während meines Komas liebevoll und höchst engagiert um mich gekümmert. Nie ein böses Wort, geduldig und immer bereit, zu helfen. Bis heute habe ich höchsten Respekt vor Intensivpflegern, den Schwestern, den Ärzten und dem Personal. Ich weiß, was all diese Menschen gerade in Coronazeiten leisten. Foto und Copyright: Viktoria Kühne

Wer spricht schon gern über Krankheiten? Eigentlich niemand. Und doch sind sie überall Thema: An der Kasse im Supermarkt beim kurzen Plausch. Bei zufälligen Treffen im Städtchen. Im Büro oder im Wartezimmer. Vom eigenen Zipperlein bis zur plötzlichen Erkrankung des Nachbarn.

Mich hat es zweimal böse erwischt.

2008 lautete die Diagnose Krebs unter einer Rachenmandel. Ein sogenanntes Plattenepithelkarzinom der Stärke T4 (es gibt keine höhere Stufe) in einer Größe von 8 mal 4 Zentimetern wurde mir in Magdeburg wegoperiert. Die anschließende Chemo- und Strahlentherapie in der Berliner Charité gehörten dann für die nächsten Monate zum Härtesten, was ich je erlebt habe.

Doch was dann 2017 passierte, wünsche ich niemandem: Aus einer angenommenen Grippe entwickelte sich in wenigen Tagen eine schwere Lungenentzündung. Hervorgerufen durch einen Pilz.

Von Ende September bis Anfang November lag ich in einem künstlichen Koma. Was das für mich bedeutete, lesen Sie hier. Ich habe die Geschichte aufgeschrieben, weil ich anderen Menschen, die vielleicht Ähnliches erleben, Mut machen möchte, nie aufzugeben, sondern um jeden Tag zu kämpfen.

Das ist anstrengend, kostet unendlich viel Kraft, verursacht tierische Ängste und Verzweiflung. Aber, und das ist das Entscheidende: Es lohnt sich, denn das Leben ist schön und vielfältig. Und es gilt: Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Die Lungenklinik in Lostau gehört zu den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg und liegt etwa 15 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt. Am 20. Oktober 1889 wurde von Gustav Adolf Pfeiffer in Cracau bei Magdeburg ein Kinder-, Alten- und Siechenheim gegründet. Es trug den Namen „Evangelisches Johannesstift“. Diakonissen und Kindergärtnerinnen kümmerten sich hier um 60 Sieche und etwa 120 Kinder. Im Laufe der Jahre wuchs die Stiftung zu einem großendiakonischen Unternehmen, das über Magdeburg hinaus in ganz Deutschland bekannt ist.

Am 1. Januar 1996 wurde die Lungenklinik Lostau, die bereits zu DDR-Zeiten einen hervorragenden Ruf genoss, und bis dahin im Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt war, übernommen. Foto und Copyright: Viktoria Kühne

„Was machst Du denn hier?“, fragend starre ich auf meine Tochter Christina. Sie sitzt ganz nah an meinem Bett und streichelt meinen Arm. „Er ist wach. Er ist endlich wach“, höre ich sie freudig aufschreien und sehe, wie sie aufspringt, die Tür aufreißt und auf den Flur ruft: „Er ist wach, endlich ist er wach.“ Dann kommt sie wieder an mein Bett: „Weißt Du denn nichts mehr? Gar nichts? Du hast im künstlichen Koma gelegen – mehr als fünf Wochen …“

Bevor ich etwas sagen kann, herrscht plötzlich so etwas wie Chaos rund um mein Bett: Zwei Ärzte und mehrere Schwestern wuseln um mich herum. Der eine misst den Puls. Ein anderer drückt sein Stethoskop auf meine Lunge: „Tief ein- und ausatmen.“ Sie messen meinen Puls, ziehen Spritzen auf, streichen die Bettdecke glatt. Ich sehe und bemerke alles, doch nehme kaum etwas wahr. Mein Kopf scheint wie in Watte gepackt und vor meinen Augen zucken die Worte: „Fünfeinhalb Wochen Koma.“ Was meint Christina damit? Ich habe doch nur geschlafen …

Christina streichelt meine Hand: „Kannst Du Dich nicht erinnern? Du hattest eine schwere Lungenentzündung und Du musstest ins Koma gelegt werden, damit Du überhaupt eine kleine Überlebenschance hattest.“ In diesem Moment öffnet sich wie von Geisterhand eine „Schublade in meinem Kopf…“

Rückblick. Alles hatte damit begonnen, dass ich mich schlapp und lahm fühlte. Für mich Anzeichen für eine Grippe. Also nichts Schlimmes. Ich fuhr mein Arbeitspensum etwas zurück, rieb mich mit einschlägigen Mitteln ein, ging früh schlafen und versuchte, mich in der Nacht zu erholen. Vergeblich. Wenn ich am Computer saß, um einen Bericht zu schreiben, spielten die Tasten mit mir Schabernack. Dann konnte ich nichts mehr erkennen, der Bildschirm flimmerte und alles verschwand. Stand ich auf, musste ich mich gleich wieder setzen. Legte ich mich hin, zitterte ich und klapperte vor Kälte am ganzen Körper. Dann begann ich zu schwitzen. Diese vermaledeite Grippe. Gut acht Tage lag ich brach in meiner Wohnung. Essen? Nur das Nötigste. Schlafen? Unruhig, erschöpfend. Nicht erquickend. Meine Frau rief den Notarzt. Kurze Zeit später klingelte eine junge Frau. Sie war in Begleitung eines Sanitäters, der auch den schweren Notfallkoffer schleppte. Nachdem die Ärztin meine Lunge abgehört hatte und keine ungewöhnlichen Töne hörte, bestätigte sie meine Vermutung. „Eine schwere Grippe“. Sie schrieb einige Mittelchen auf: „Das wird schon. Der nächste Einsatz wartet…“, rief sie noch und war verschwunden.

Nichts wurde! Die Grippe wollte nicht verschwinden. Auch das Wundermittel meiner Frau, eine kräftige Rindsbrühe, half nicht. Und die Medikamente schlugen auch nicht an … Also ging ich zu meiner Hausärztin.

Zwischenzeile: Merkwürdig! Warum hat meine Ärztin so gedrängelt?

Meine Hausärztin ist eine ruhige und bedächtige Medizinerin, die erst eine Diagnose stellt, wenn sie sich wirklich sicher glaubt. Aber diesmal war es anders. Kaum hatte sie meine Lunge abgehört, blickte sie mich ernst an: „Sie müssen sofort in die Klinik. Ich vermute eine Lungenentzündung.“ Sie wartete meine Reaktion nicht ab, sondern griff zum Telefon: „Notfall. Bereiten Sie ein Bett vor. Der Patient ist unterwegs.“

„Reicht nicht morgen?“, quengelte ich, „ich muss doch einige Sachen regeln und etwas einpacken.“

„Ich lasse Sie für eine halbe Stunde nach Hause. Aber nur mit einer Sauerstoffflasche, damit Sie atmen können … Ich bestelle jetzt einen Wagen.“

„Meine Frau wird mich fahren, sie bringt auch die Flasche zurück.“ Irgendwie weigerte sich mein Innerstes immer noch, die ganze Angelegenheit ernst zu nehmen. Heute weiß ich, dass Ärztin Kerstin Bader-Hofmann mir mit ihrer konsequenten und energischen Haltung das Leben gerettet hat.

In der Klinik. Zu Hause angekommen drängelte meine Frau, dass wir uns beeilen sollten. Also beeilte ich mich, erledigte das Organisatorische, während sie packte. Ich legte noch den Laptop obendrauf – mein kleines Pressebüro konnte ja nicht so einfach schließen. „Auch im Bett oder am Tisch kann ich arbeiten.“

Als wir endlich in der Lungenklinik Lostau ankamen, hatte sich für mich bereits alles relativiert. „Zwei, drei Tage – dann ist alles wieder in Ordnung.“ Ich sollte mich gründlich irren…

Pool-Billard ist ein faszinierndes Spiel, das wir früher oft nach der Schule in einer Gaststätte gespielt haben. Leider habe ich meistens verloren. Als ich das Nordseeinternat in St. Peter Ording besuchte – von 1970 bis 1973 – trafen wir uns in der Kneipe „Zum Leuchtturm“ am Deich und ließen die Kugeln klacken. Wer verloren hatte, musste eine Runde Kümmerling ausgeben. Für mich ein teurer Spaß. Viel Taschengeld ging so flöten. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass Billard-Kugeln für mich einmal eine so entscheidende Rolle spielen würden – wenn auch in einer anderen Welt.

Foto und Copyright: Jörg Böthling

Aufnahme. Erste Untersuchungen. Anamnese. Während ich all das über mich ergehen ließ, wunderte ich mich, warum hier alle viel Zeit zu haben schienen. Warum hatte meine Ärztin so gedrängelt…?

Merkwürdig – aber am nächsten Morgen ging es mir viel besser. Na, also! Auch fühlte ich mich fit genug, den Laptop zu öffnen, Mails zu beantworten, Meldungen zu schreiben. Während ich noch arbeitete, wurde ich abgeholt und ein Untersuchungsmarathon begann.

Jeder Facharzt, der an dieser Klinik arbeitete, schien mich abzufragen, machte sich Notizen und verschwand. Dann wieder Röntgen, wieder Blutabnahme, wieder Reflexteste. „Nein, eine genaue Diagnose haben wir noch nicht“, wurde gesagt. „Wir warten noch auf einige Ergebnisse.“

Als alles vorlag, wurde ich mitten in der Nacht aus dem Tiefschlaf geweckt. „Bitte rufen Sie Ihre Frau an. Wir möchten, dass sie dabei ist, wenn Sie ins Koma gelegt werden.“„KOMA?“

„Ihre Lunge kann sich unter normalen Umständen nicht mehr erholen. Deshalb müssen wir Sie schlafen legen. Sie brauchen komplette Ruhe.“„Mein Büro. Meine Arbeit. Ich bin selbständig …“, rief ich aufgeregt. „Was soll ich im Koma?“„Das ist jetzt alles zweitrangig“, sagte ein Arzt energisch. „Hier geht es um Ihr Leben.“ Rumms! Das hatte gesessen. „Ist es wirklich so ernst?“, fragte ich. „Ja“, antwortete Oberarzt Tobias Leis (mehr lesen Sie hier), der mich auch in den kommenden Wochen behandeln würde (das wusste ich natürlich nicht), „aber, das kriegen wir hin.“

Dann kamen die Schwestern, legten mich auf die Rollbahre und die Reise begann…

Zwischenzeile: Leben in einer anderen Welt

Leise schnurrten die Rollen über den Linoleumboden. Die Flure erstrahlten in weißem, kalten Licht. Ein Lift rauschte heran, ich wurde reingeschoben und zwei Stockwerke höher geschafft. Wieder ein langer Gang, wieder das Licht, dann endlich am Ziel: Hier warteten schon der Anästhesist und sein Team sowie einige Schwestern auf mich. Ein Großteil der Mannschaft war aus dem Bett geklingelt worden, um vorzeitig mit ihrer Schicht zu beginnen. „Wir geben Ihnen erst ein Schlafmittel, dann sedieren wir Sie“, redete der Narkosearzt beruhigend auf mich ein. „Machen Sie sich keine Sorgen, Sie schlafen tief und fest. Und wenn Ihre Lunge ausgeheilt ist, holen wir Sie langsam zurück.“ „Wie lange wird das dauern?“ klang es zaghaft von der Bahre. „Das ist schwer zu sagen, ein paar Tage. Vielleicht eine Woche. Wollen wir beginnen?“Ich wollte natürlich nicht. Aber was blieb mir übrig.

Liebe Leserinnen, liebe Leser: Alles, was ich Ihnen hier berichte, habe ich selbst erlebt. Allerdings: Von dem Moment, in dem ich sediert wurde bis zum Aufwachen knapp sechs Wochen später, weiß ich nicht, was sich um mich herum ereignete. Ich habe im wahrsten Sinne keinen blassen Schimmer.

Alles was im Irdischen passierte, was meine Frau und meine Kinder erlebt haben, wurde mir erzählt. Alles, was die Ärzte unternahmen und wie ich mich als Komapatient verhielt, wurde mir später in vielen Gesprächen und Frage-Antwortspielen geschildert und erklärt. Was ich dagegen weiß, ist meine innere Zeit im Koma. Eine Zeit, die mein ganzes Leben verändert hat.

Meine Wochen im Koma – die waren eine ununterbrochene Reise durch unterschiedliche Erlebniswelten.

Bis auf eine Ausnahme war alles mit meinem realen Leben verbunden. Das habe ich im Koma natürlich nicht gewusst, sondern erst – als die Erinnerungen später langsam zurückkehrten – erkannt.

Ein Beispiel: Meine Frau und ich hatten in letzter Zeit häufiger andere Ansichten: unterschiedliche Vorstellungen über unsere Zukunft und ja, ich arbeitete zu viel. Kein Wunder, dass wir aneinander rasselten, auch stritten. Doch anstatt das eigene Ich zurückzustellen und nach Kompromissen zu suchen, beharrte ich auf meinem Standpunkt.

Zwischenzeile: Ich wimmerte und jammerte

Damit hatte ich im Koma keine Chance. Vor mir tat sich eine grüne Welt auf – wie ein überdimensionaler Billardtisch. Tatsächlich rollten auf diesem Feld hunderte, nein tausende, sogar zigtausende Kugeln in den unterschiedlichsten Farben. Beim näheren Hinblicken entdeckte ich, dass alle Kugeln mit menschlichen Bildern verziert waren. Nein, nicht wie Fotos, die Kugeln selbst waren die Frauen, Männer, Kinder, Greise, Junge, Alte.

Verwunderlich – keine menschliche Kugel berührte eine andere. Sie rollten friedlich nebeneinander, kreuzten problemlos die Bahnen und verschwanden im unendlichen Nichts. Über allem lag eine friedliche, betörende Stille.

Dann plötzlich knallte es: Zwei Kugeln, deren Gesichter nicht zu identifizieren waren, krachten mit hoher Geschwindigkeit aufeinander, flogen zurück und nahmen wieder Anlauf. Nicht nur ein- oder zweimal. Stundenlang. Jeder Zusammenprall war eine Explosion, die in den Ohren wehtat. Ich schrie und rief.

Aber niemand hörte mich. Ich wollte weg. Aber ich war in dieser Welt gefangen. Ich hielt mir die Ohren zu. Doch der Lärm war stärker. Mein Kopf, meine Arme, mein ganzer Körper und mein Herz schmerzten. Mehr und mehr. Nach Stunden voller Qual, brach ich zusammen und krabbelte wimmernd in eine Ecke des Feldes. Ich rollte mich wie ein Embryo ein und wollte das alles nicht mehr. Plötzlich herrschte eine, fast gespenstisch zu nennende Stille. Nur das leise Schubbern der Kugeln über den Filz (Billardspieler kennen dieses Geräusch) war zu hören. Ängstlich schaute ich über meine Schulter und sah, wie sich fünf Kugeln zu einem Bild formierten: zwei in der Mitte, drei drumherum. Es dauerte Stunden, bis ich mich traute, mich den Kugeln zu nähern.

Langsam und ganz leise erhob ich mich und schlich mich immer näher ran. Je näher ich kam, umso deutlicher wurden die Menschen. Ich konnte zwar sehen, aber ich sah nichts. Plötzlich aber schaute mein Herz und ich staunte: Die drei äußeren Kugeln waren unsere Kinder Christina, Christoph und Jan, die inneren – meine Frau Anna und ich, ziemlich demoliert. In diesem Moment wusste ich, was das Bild bedeutet:

Es gibt nichts Wichtigeres als die Familie. Kümmere Dich …

Teil 2: „Willst du leben, willst du sterben?“

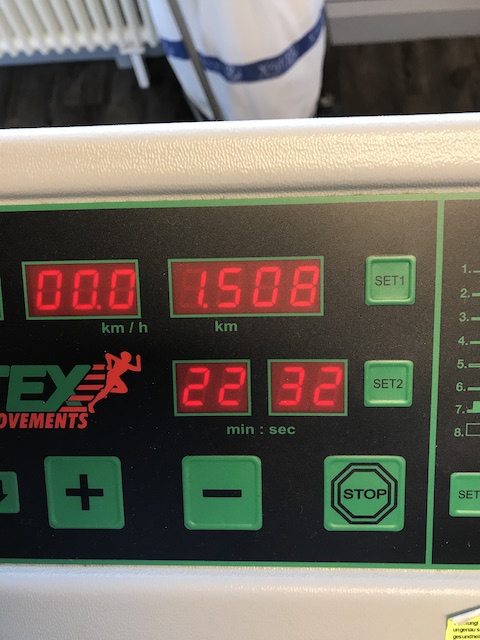

Während des künstlichen Komas blinkte und piepte es ununterbrochen in meinem Krankenzimmer. Ich war an zahlreiche Maschinen angeschlossen, die jede meiner Körperfunktionen überwachte. Und wenn mal etwas nicht stimmte, ging im Schwesternzimmer sofort ein Alarm los und Sekunden später stand jemand bei mir auf der Matte. Aber davon habe ich natürlich nichts mitbekommen. Gar nichts!

Fotos/Copyright: Privat (HANDYFOTOS)

Meine Frau hat mir später erzählt: „Du warst kein einfacher Komapatient. Immer in Bewegung im Bett. Oft hattest Du einen Puls bis über 150, dann kam ein rapider Abfall. Es war so, als ob in dem Moment etwas passierte … “ Heute weiß ich ja, was. Und ich weiß, dass ich immer einen hohen Puls gehabt haben muss, wenn mit mir etwas passierte und er absackte, wenn der Sinn in meinem Herzen verankert war.

In den ersten Wochen nach dem Komaleben hat mir meine Frau immer wieder von ihren Erlebnissen bei mir am Bett berichtet.

An einem Morgen war es so: „Du lagst dort regungslos, hast kaum geatmet und warst quittegelb. Als ich Dich so da liegen sah, spürte ich in meinem Herzen, dass Du gerade entscheidest, ob Du leben willst oder stirbst.“

Anna hat fluchtartig das Zimmer verlassen und ist nach Hause gefahren. Als sie am nächsten Morgen wieder zu mir kam, war ich „komamäßig“ wieder völlig normal. „Das war der schlimmste Tag in meinem Leben“, sagte sie mir erst vor kurzem.

Damals im tiefen Schlaf ahnte ich nichts davon, lebte ich doch in ganz anderen Welten. Mittlerweile ist mir klar, dass das Erlebnis meiner Frau mit meiner entscheidendsten Komaerfahrung in direkter Verbindung steht:

Ein mittelalterlicher Marktplatz. Überall stehen Buden und Tische. Es herrscht dichtes Treiben. An den Ständen wird gefeilscht, geflucht und gelacht. Mitten in diesem bunten Treiben stehe ich. In Hand- und Fußfesseln. Ohne zu wissen, warum, werde ich an einen Pfahl gekettet und ein Mann mit einer langen Peitsche baut sich vor mir auf. Nein, ich weiß nicht, ob der Oberkörper nackt war, oder ob er eine Maske trug. Ich weiß nur noch, dass er mich schlug. Für jede meiner Sünden landete die Peitsche auf meinem Rücken. Außer kurzen, stechenden, intensiven Schmerzen geschah nichts.

Die Haut platzte nicht auf, die Striemen waren nicht rot. Auch der Schmerz hielt nicht lange an.

Dennoch tat es weh. So weh, dass ich dachte, mein Innerstes zerfällt. Ich bin nicht mehr.

Zwischenzeile: Eine höhere Macht hat mich zurückgeschickt

Später habe ich mich gefragt, wie lange das wohl gedauert haben mag. In unserer Welt nicht mehr als 20 Minuten. Dort waren es Tage. Als alles vorbei war, wurde ich von den Ketten befreit und vorsichtig auf die Erde gelegt. Neben mir standen Frauen und Männer in bunten Kleidern. Sie stritten um mich, versuchten, meinen Körper auf ihre Seite zu ziehen. Es ging hin und her, bis eine Gruppe gewonnen hatte… Die Richtige.

Heute, nach all den Erfahrungen und Erlebnissen, glaube ich fest daran, dass es eine höhere Macht (einen Gott) gibt, der über unser Leben wacht und über uns entscheidet. Ich weiß, dass meine Mittelalterwelt ganz eng mit den Erlebnissen meiner Frau verbunden ist: Als sie mich gelb und regungslos im Bett liegen sah, wurde ich gerade in meiner Welt ausgepeitscht.

Als meine Frau das Krankenzimmer verließ, lag ich auf dem mittelalterlichen Platz und wurde hin- und hergezogen.

In diesem Moment entschied die höhere Macht über Tod oder Leben. Das Hin und Her war die Waage, auf die meine Lebensgewichte gepackt wurden. Was war gut? Was war schlecht? Lohnt eine Zukunft?

Heute weiß ich, dass eine höhere Macht mich zurückgeschickt hat, damit ich die Dinge, die ich „versaubeutelt“ habe, wieder ins rechte Lot rücke …

Bisher haben sich in meinem Kopf sieben Schubfächer mit Koma-Erlebnissen gefüllt. Mal prall gefüllt, mal nur karg. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle waren oder noch mehr Fächer aufspringen. Aber ich halte das Letztere für wahrscheinlich.

Der Grund: Die ersten Erlebnisse, die ich hatte (unter anderem wanderte ich durch eine Welt in der Zukunft, saß in einem Restaurant, bei dem die Gäste rein, aber nicht mehr rauskamen und die Wände immer näherkamen), haben mich so belastet, dass ich nicht wieder aufwachen wollte. Zur großen Sorge meiner Frau und unsere Kinder.

Zwischenzeile: Ich sollte endlich aufwachen!

„Die Ärzte hatten uns gesagt, dass es nach sechs Wochen Koma zu schweren Schädigungen kommen kann“, erzählte mir Christoph später.

Meine Familie bestand aufs „Rückholen“. Ich war geheilt, also sollte ich nun auch endlich aufwachen.

Aber ich tat mich schwer und wollte scheinbar nicht zurück ins alte Leben: „Das Problem“, so sagt Doktor Leis, „wir haben zwar die Dosierung der Medikamente reduziert – dadurch entstand aber ein Delirium, das sehr lange dauerte. Trotz leitliniengerechter Therapie wollte das nicht enden.“

Die Ärzte, so erfuhr ich später, hatten also nach medizinischen Erkenntnissen wahrlich ihr Bestes gegeben.

Also bat Tobias Leis den Neurologen Dr. Ron Lenz vom Neurologischen Zentrum Magdeburg um Unterstützung. „Als ich an das Bett kam, war mir schnell klar, dass meine Kollegen alles richtig gemacht hatten“, sagt er. Eine seiner ersten Handlungen: Dr. Lenz schob meine Augenlider hoch und blickte mir tief in die Augen.

„Warum?“

„Wenn ich in die Augen eines Komapatienten blicke, meine ich zu erkennen, ob das Fenster offen ist oder geschlossen. Bei Ihnen war es weit geöffnet. Sie wollten leben, aber ihr Gehirn war so durcheinander, dass der entscheidende Schritt nicht vollzogen werden konnte.“

Also bat Dr. Lenz, alle Medikamente abzusetzen. „Ich wollte Ihr Gehirn medikamentenfrei beurteilen und danach überlegen, wie ich die durcheinandergeratenen Inhalte Ihrer Gehirnschubladen wieder an die richtige Stelle bekomme, um Ordnung in den Kopf zu kriegen.“

Das ist natürlich vereinfacht und bildlich ausgedrückt. Aber dieses Bild stimmt.

Unser Gehirn ist streng geordnet und millionenfach komplexer als das Internet. Gerät dort etwas durcheinander, sind die Folgen oft verheerend.

So auch in unseren Köpfen.

Dr. Lenz: „Nachdem ich mir einen Eindruck von Ihrem Kopf verschafft hatte, habe ich die Medikation etwas umgestellt und auf Präparate gesetzt, von denen wir wissen, dass sie alles wieder in die richtige Schublade packen und das Gehirn zur Ruhe kommt. Diese Ruhe braucht der Kopf, damit er dann die richtigen Entscheidungen für das Wiedererwachen treffen kann.“ Die traf es, denn wenige Tage später wachte ich auf.

Viele Wochen wurde ich nach dem künstlichen Koma über die Nase und die Trachealkanüle beatmet. Vorsichtig lernte ich nach den sechs Wochen in einer anderen Welt wieder Laufen. Meine Muskeln waren alle total verkümmert. Nach drei oder vier Schritten war ich oft fix und fertig. Als ich die Lungenklinik Lostau verließ, schaffte ich 45 Schritte. Im Januar 2018 wurde mir die Trachealkanüle entfernt. Die Ärzte waren überzeugt, die Öffnung müsse operativ geschlossen werden. Ich hatte Glück – sie schloss sich von selbst. Fotos: Privat (HANDYFOTOS)

Hinterlasse einen Kommentar